Abstract

L’Agguato può essere definito come una tattica psicologica capace di portare il singolo individuo al controllo delle proprie emozioni e in questo lavoro cercherò di descriverlo il più compiutamente possibile. Del resto, praticandolo da più di trent’anni, posso finalmente pensare di tentarne una descrizione sensata. E, per farlo, inizierò con una breve introduzione sulla reale genesi di tale tecnica. Di seguito, lo descriverò nel dettaglio e, infine, presenterò un’ipotesi di funzionamento delle reti neurali, soprattutto in relazione ai meccanismi di accesso alle risorse mnestiche.

L’Inizio

Sostengo che i prodromi dell’idea di Agguato si possano già trovare in Gurdjieff il quale, per primo, descrive l’importanza delle emozioni negative, affermando in modo esplicito la necessità di trasformarle. Il fatto è che il Maestro di Danza, se descrive il problema, non lo risolve, commettendo l’errore di scivolare verso un mentalismo eccessivo che, come ho già scritto altrove, rende sempre più difficile all’individuo avvedersi del suo stato di sonno poiché, realizzando una mente ipertrofica, produce un’inflazione psichica che ottiene l’esatto opposto del risveglio perseguito.

V’è da rilevare come le diverse pratiche meditative, elaborate dall’uomo nel corso della sua storia, possano senz’altro essere annoverate fra le tecniche orientate alla gestione delle emozioni e, com’è noto, esse sono molto più antiche delle idee di Gurdjieff. Tuttavia, tali pratiche muovono da presupposti profondamente diversi e che prevedono, almeno all’inizio e per diverso tempo, una separazione dell’individuo dal mondo durante la pratica meditativa stessa. La novità che è possibile intravedere in Gurdjieff, quindi, è il tentativo del superamento di tale isolamento. E questo accende una piccola fiamma che, prima del suo spegnimento e grazie al momento storico favorevole, può essere raccolta dal tedoforo Carlos Castaneda il quale, a sua volta, intuisce le potenzialità nascoste nel concetto di “gestione dell’emozione negativa”, iniziando a svilupparle e arrivando a dare un corpo logico e, quindi, descrittivo a ciò che il Greco Nero faceva in modo istintivo quando maltrattava, sino al sadismo, i propri allievi.

Nota – Il mondo occidentale conosce le idee di Gurdjieff, grazie al suo divulgatore, il logico P. D. Ouspensky il quale pubblica due opere fondamentali in tal senso:“In Search of the Miraculous -Fragments of an UnknownTeaching”del 1949 e “The Fourth Way – A Record of Talks and Answers to QuestionsBased on the Teaching of G. I. Gurdjieff”del 1957. Suggerisco, quindi, la possibilità che Castaneda avesse letto queste due opere e, di conseguenza, fosse a conoscenza dell’impianto teoretico fondamentale del pensiero gurdjieffiano. Ovviamente e per quel che ne so, si tratta solo un’ipotesi non verificata.

Così, in The Fire From Within (1984) troviamo la storia del vecchio nagual (Juan Matus) che, spinto dal proprio benefattore, si fa assumere in una fattoria dove trova un uomo particolarmente violento, il capo degli operai, che lo vesserà in ogni modo. Matus, quindi e seguendo le istruzioni del suo benefattore, elegge quest’uomo a suo pinque tirano (meschino tiranno), ossia un individuo che egli deve studiare, sottomettendosi volontariamente a ogni sua angheria, allo scopo di trovarne il punto debole per poterlo, alla fine, colpire.

Così accadrà perché Matus riuscirà a insolentire l’uomo al punto da fargli perdere il controllo e a seguirlo nelle stalle della fattoria dove questi troverà la morte per il calcio sferratogli da uno stallone.

Tuttavia, qui Castaneda si ferma, lasciando il lettore a bocca asciutta. In realtà, è piuttosto chiaro che lo stratagemma adottato dal maestro del vecchio nagual ha come fine quello di portare l’apprendista al controllo delle proprie emozioni negative, poiché questi deve dominarle per realizzare l’obiettivo che s’è proposto. Il problema, però, è che non è fornito alcun metodo preciso per farlo, se non il generico richiamo fornito dai concetti di controllo e disciplina i quali, assieme alla pazienza, al tempismo e all’intento costituiscono i c.d. principi dell’Agguato. In altre parole e come per Gurdjieff, l’Agguato è intuito ma non ancora compreso a fondo.

Castaneda, infatti, vede che l’emozione negativa deve essere anzitutto controllata e in seguito trasformata, ma non ha alcuna chiarezza su come ciò possa essere attuato, con la conseguenza che ricade nell’ingenuo pattern di gurdjieffiana memoria.

In realtà e già dai primi lavori, Castaneda introduce un concetto molto importante, ossia la necessità (per il guerriero, inteso come l’individuo che ricerca la Libertà Totale) di cambiare le proprie abitudini di vita. Questo è un punto assai importante al fine della distruzione della Falsa Personalità (FP) e, tuttavia, da Castaneda ancora poco compreso.

Nota – A mio modo di vedere, una delle ipotesi sul tappeto riguardo alla vicenda castanediana è che la scelta di romanzare il racconto di queste intuizioni profonde, potrebbe scaturire proprio dal fatto che quelle medesime idee non erano ancora state del tutto comprese. In effetti, almeno a parer mio, l’atto di spostare tutto su un piano narrativo, fornisce all’autore la possibilità di nascondere, dietro la figura di un impacciato apprendista stregone, i vuoti logici della descrizione che va proponendo.

In any way, nel 1984 lo stato dell’arte comportava sostanzialmente uno scopo trascendente denominato Libertà Totale, nonché una descrizione ancora oscura dei modi per realizzarla.

L’Artiglio del Drago

Esiste un meccanismo fondamentale sotteso a qualunque esperienza di dolore. Tale meccanismo si basa su alcuni elementi che si manifestano in una sequenza precisa:

- Sofferenza/Paura/Sofferenza (loop);

- Autocommiserazione;

- Indulgenza;

- Senso di colpa;

- Sacralizzazione del processo di produzione consapevole;

Tutto ha inizio con un fatto di vita che porta l’individuo in una situazione di dolore o, più in generale, di sofferenza. Può trattarsi di una malattia, di un incidente, di un lutto, di un’offesa subita. In ogni caso, di qualcosa capace di scaraventare la singola individualità dentro una situazione nella quale il suo “centro rettile” possa sperimentare paura e, di conseguenza, prefigurare un incombente pericolo di morte. Detta così, potrebbe apparire eccessiva, tuttavia, il centro rettile, detto anche primo cervello o archipallium, è un’entità notoriamente poco ragionevole e che non conosce per nulla le mezze misure. E ciò è vero al punto che qualunque accadimento potenzialmente nocivo è capace di far questo, essendo del tutto indifferente il suo reale grado di pericolosità o, addirittura, il fatto che sia rivolto contro la sola dimensione psichica dell’individuo. Una semplice martellata su un dito, piuttosto che un’offesa verbale diretta sono elementi più che sufficienti a scatenare l’immediata reazione del cervello rettile.

Di conseguenza, quando una tal eventualità si manifesta, il “centro rettile” reagisce con la paura. Si tratta, senza dubbio, di paura della morte la quale ha come effetto immediato e diretto quello di alimentare (aumentandola) la sensazione di sofferenza. Questo, a sua volta, fa aumentare ulteriormente la paura che, in modo del tutto conseguente, torna a incrementare il senso di sofferenza.

Sto descrivendo un autentico loop psichico il quale, tuttavia, non è ancora definibile nei termini di vero e proprio circuito nevrotico, giacché resta abbastanza lontano dalla confabulazione caratteristica di tutte le nevrosi, anche se ne costituisce un valido presupposto. In problema è che, contemporaneamente a quanto descritto, la sofferenza sperimentata (fisica o psichica che sia) genera autocommiserazione (nella forma di strutture confabulatorie del tipo “povero me”, “ma perché proprio a me”, etc.) la quale, a sua volta, spinge l’individuo verso l’indulgenza (segnatamente, verso il proprio, specifico modo d’indulgere) al fine di compensare la sofferenza e, quindi, dimenticare il senso di morte incombente. In sostanza, indulgere significa attuare forme compensative rispetto allo squilibrio che la sofferenza ha prodotto al fine di tornare il prima possibile in omeostasi neurofisiologica.

Ora, il Sistema Nervoso Autonomo (SNA) attua strategie proprie per ottenere questo risultato al punto che, in teoria, sarebbe sufficiente al singolo individuo rimanere completamente immobile, in attesa della regolazione automatica dello scompenso psicofisico determinato dall’emozione da parte del proprio circuito vagale. Il problema è che ciò non accade mai e questo a causa delle macchine neurali che il processo educativo ha prodotto in noi le quali entrano in azione immediatamente dopo il fatto che ha scatenato la paura. Di conseguenza, il singolo individuo sarà inevitabile preda di se stesso poiché la sua paura lo spingerà profondamente nel proprio, specifico modo d’indulgere. Potrà bere, masturbarsi, deprimersi, divenire violento, paranoico, bulimico, apatico o, più in generale, compulsivo verso qualunque comportamento capace di fargli dimenticare la paura della morte.

Non è importante il modo perché si tratterà in ogni caso di un meccanismo atroce che, se protratto nel tempo, inevitabilmente creerà un vero e proprio circuito nevrotico, ossia una macchina la quale consumerà l’intera energia psichica disponibile, lasciandolo, alla fine, in uno stato molto interessante, giacché profondamente influenzato dal senso di colpa (sull’origine del quale rimando a Keter). Uno stato nel quale l’individuo si ritrova a “leccarsi le ferite” e, proprio per effetto del senso di colpa, a considerare l’esperienza appena vissuta come qualcosa di certamente poco piacevole ma, a suo modo, importante e probabilmente necessaria.

Ecco, questo fatto sorprendente è legato a ciò che chiamo sacralizzazione del processo di produzione della consapevolezza. In sostanza, l’intero processo sotteso alla creazione di consapevolezza (il quale ha il suo motore nelle singole esperienze di vita) è interpretato dall’individuo come sacro e intangibile, al punto da trasformare le esperienze dolorose in qualcosa di fatalmente inevitabile ma, infine, necessario. A ben guardare, c’è proprio questo curioso tratto alla base del c.d. martirio e, tuttavia, senza giungere agli estremi dell’autoimmolazione, è possibile notare che la cosa funziona per ciascuno di noi in modo meccanico, ossia fuori dai limiti del controllo volontario. È sufficiente che il binomio sofferenza/paura funga da innesco e tutto quanto il resto seguirà “in caduta”, senza bisogno di ulteriori impulsi.

Anni fa, quindi, mi resi conto che la leva migliore all’interno del processo descritto è propriamente la paura perché può essere controllata molto più facilmente del dolore il quale, grazie all’inerzia del corpo fisico, richiede necessariamente l’intervento di un mezzo esterno (tipicamente, un farmaco). Il trucco, perciò, sta nel controllare la paura poiché, una volta sotto controllo, facilmente impedirà alla sofferenza e, quindi, alla stessa autocommiserazione di esistere.

NOTA – Questo è il core di ciò che Gurdjieff chiamava la Via del Fachiro, ossia e per esteso, l’idea molto concreta che il controllo volontario del dolore (non mediato dai farmaci), possa comportare il controllo della malattia, ma non è argomento che tratterò qui.

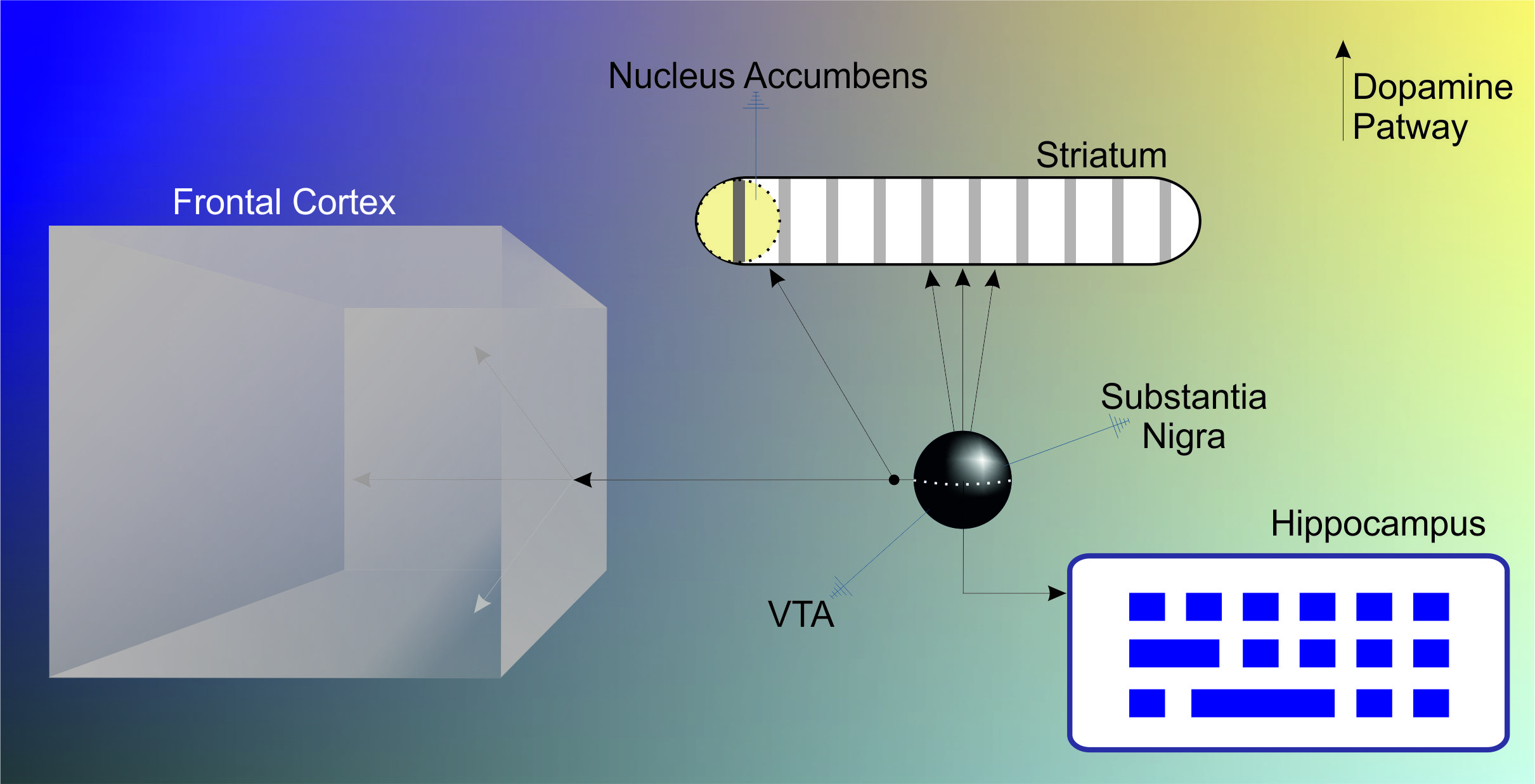

Tuttavia e per riuscire a controllare la paura, è necessario capirne meglio il funzionamento e questo si può fare mettendosi in ascolto della paura stessa. In questo modo, si riescono a identificare alcune cose sorprendenti. Ad esempio, la paura, quando erompe nel centro emozionale (il secondo cervello), è troppo veloce perché possa essere catturata dal centro intellettuale (il terzo cervello). La conseguenza è il loop sofferenza/paura/sofferenza descritto sopra. E, allora, diviene manifesta la necessità di rendere il centro intellettuale più fluido e veloce di quanto non sia in realtà. Tuttavia, cos’è che rende il centro intellettuale così lento? Le macchine neurali, ossia la Falsa Personalità, una gabbia dentro la quale la capacità reattiva (e di calcolo) del centro intellettuale è atrocemente condizionata.

Ottenere una conferma sperimentale di questo meccanismo è piuttosto semplice, basta attendere un piccolo incidente che ci procuri un forte dolore fisico (la classica martellata sul dito). A questo livello è molto facile annullare il dolore attraverso il controllo della paura. È sufficiente ignorarla, mantenendo la presenza di sé in modo da impedire l’autocommiserazione per verificare che questa svanisce in pochi secondi.

NOTA – Il tutto avviene a livello della sostanza grigia periacqueduttale (PAG), una porzione di materia grigia che circonda l’acquedotto cerebrale di Silvio, situato nel mesencefalo. La PAG, tramite la produzione di encefaline, controlla la modulazione discendente del dolore. Le encefaline sono neurotrasmettitori appartenenti alla famiglia delle endorfine. Sono prodotte a livello cerebrale e si comportano come agonisti fisiologici dei recettori degli alcaloidi dell’oppio (morfina e simili). Tuttavia, sono meno potenti della morfina in quanto vengono catabolizzati in una ventina di secondi (sono demolite dalla encefalinasi). In sostanza, quindi, il controllo della paura nel caso di dolore fisico determina il controllo volontario sulla produzione di encefaline e il conseguente controllo del dolore fisico.

Assai più difficile, invece, è ottenere il medesimo risultato affrontando un dolore psichico. La prima difficoltà è rappresentata dal fatto che non avrebbe alcun senso cercare di auto-indurlo. È, quindi, necessario trasformare se stessi in cacciatori, ossia in individui muniti di grandissimo controllo e disciplina, nonché di adeguata pazienza e fulmineo tempismo. Tutte qualità che permetteranno di catturare la preda la quale si presenta immancabilmente sotto forma di emozione negativa. E ognuno sa che non si deve attendere molto giacché la vita è generosa di schifezze per ciascuno di noi.

Ebbene, il mio primo, autentico Agguato si verifica in ambito lavorativo. È il 1987 e, un giorno come un altro, mi accade di fare una scelta che, oltre a farmi fare la figura dell’idiota, mette nei guai una terza persona. Un autentico disastro tanto che, rientrato a casa, mi ritrovo in uno stato emotivo davvero difficile e con un senso di colpa che quasi m’impedisce di respirare. In effetti, mi vergogno come un ladro e il ricordo della pessima figura fatta mi divora vivo. Un colpo tremendo, qualcosa di enormemente scuro e pesante che trasforma la paura in un’angoscia nera e liquida. Sono spiazzato e vedo bene che non esiste proporzione fra il problema posto dal dolore fisico e la cosa con la quale stavo facendo i conti in quell’istante. È come cercare di sollevare una montagna con la sola forza delle braccia. Sto morendo e, con ogni probabilità, è proprio l’istinto di sopravvivenza che mi spinge oltre i miei limiti, tanto che scelgo di mettermi a ridere.

All’inizio è difficilissimo. Ho la sensazione di lottare contro qualcosa di gigantesco e impossibile da vincere. La risata risuona finta, stentorea e priva d’efficacia, ma scelgo di non mollare. Nonostante l’apparente assurdità di quel gesto rispetto alle circostanze reali, scelgo la lotta e questo genera un risultato davvero sorprendente.

In effetti, indurre una risata in simili circostanze, appare del tutto insensato, eppure l’effetto è incredibile perché, se lo sforzo che si deve produrre per riuscire a ridere è titanico, ogni sollecitazione alla risata consente di percepire la presenza di una forza enorme, distruttiva e liberatoria nel medesimo tempo.

Accade, così, che il mio corpo è improvvisamente scosso da una serie di scariche che sembrano provenire dalla base della colonna vertebrale. Più rido e più queste scariche mi scuotono sfociando in veri e propri conati di vomito. La cosa prosegue sino a che il morso del senso di colpa scompare e, diversi minuti dopo, mi ritrovo spiaggiato come un capodoglio senza vita su una poltrona del salotto di casa, ma senza alcuna traccia d’angoscia o disagio.

In quell’istante, mi rendo conto d’avere scoperto il senso del misterioso e, sino a quel momento, mai compreso quinto elemento dell’Agguato: l’intento. Per la prima volta, comprendo in modo diretto e inequivocabile come l’Arte dell’Agguato consista nella padronanza profonda dei primi quattro elementi definiti dalla descrizione castanediana, al fine di arrivare pronti al manifestarsi della preda (l’emozione negativa) e alla sua cattura grazie alla risata, ossia un’inversione drammatica di ciò che ci hanno insegnato sin da piccoli rispetto a un evento che “dovrebbe farci piangere”.

Ebbene, il misterioso, quinto elemento (intento), ossia l’impasse sulla quale si arenò il genio peruviano, ora e grazie al Filo del Rasoio, ha una definizione precisa e inequivocabile: la risata guerriera. In questo senso, i primi quattro elementi (controllo, disciplina, pazienza e tempismo) sono la fase preparatoria dell’Agguato, mentre l’ultimo (il ridere guerriero) ne concreta la realizzazione.

Ora, a livello globale, questo comporta:

- Il blocco dello spreco energetico determinato dall’autocommiserazione e dalla successiva indulgenza con la conseguenza che l’intera energia psichica ingaggiata da uno specifico stressor (elemento generatore di stress) è trasformata in consapevolezza senza alcuna traccia di sacralità;

- La conseguente impossibilità di creazione di circuiti nevrotici e, anzi, la distruzione delle specifiche macchine neurali (engram, golem, concrezioni neurali, chiamatele come vi pare) evocate dallo stressor e responsabili del loop sofferenza/paura/sofferenza;

- La riduzione se non addirittura la scomparsa dell’usura viscerale (cuore, stomaco, polmoni, etc.) conseguente a qualsiasi stressor mal gestito (eccesso di cortisolo), con tutti i benefici che ne conseguono.

Non mi addentro in specifiche questioni relative ai meccanismi cerebrali ingaggiati dall’Agguato poiché, come mi è stato fatto notare, resterebbero solamente ipotesi per le quali non sarebbe possibile produrre alcuna prova concreta (l’unico modo sarebbe quello di sottoporre taluno a risonanza magnetica funzionale mentre sta agguantando, cosa del tutto impossibile). Tuttavia, non rinuncerò ad avanzare un’ipotesi specifica sulla natura delle macchine neurali e del loro rapporto con il tradizionale concetto di memoria. Sul punto, infatti, la discussione è totalmente teorica giacché la sede della memoria, nessuno l’ha ancora trovata.

Reti neurali

Per le neuroscienze, la rappresentazione fisica di un ricordo è denominata engramma o traccia mnemonica. Ora, un engramma è descritto come un’entità fisica ampiamente distribuita fra le connessioni cellulari le quali, a loro volta, formano i c.d. assemblamenti cellulari di Hebbs. Senza entrare nei dettagli, per le neuroscienze l’assunto fondamentale dell’intera questione è che gli engrammi siano, in qualche modo, la sede della memoria. Ecco, io ritengo che questo non sia vero. Più precisamente, ritengo che gli engrammi non siano definibili come memorie e la prova più evidente di questa mia affermazione deriva proprio dall’esercizio dell’Agguato.

Il problema, infatti, discende in modo diretto dalle descritte conseguenze distruttive dell’Agguato. In specifico e se corrispondesse al vero che la memoria è legata agli engram, la pratica continua dell’Agguato dovrebbe causarne la cancellazione. Tuttavia, questo non accade.

NOTA – Invero, è possibile osservare un mutamento significativo del modo d’usare la memoria, ma questo dipende dal fatto che l’Agguato determina un mutamento della stessa struttura del comportamento (behaviour) e, di conseguenza, del paradigma percettivo del singolo individuo e ciò, in modo del tutto naturale, muta le modalità del recupero mnestico.

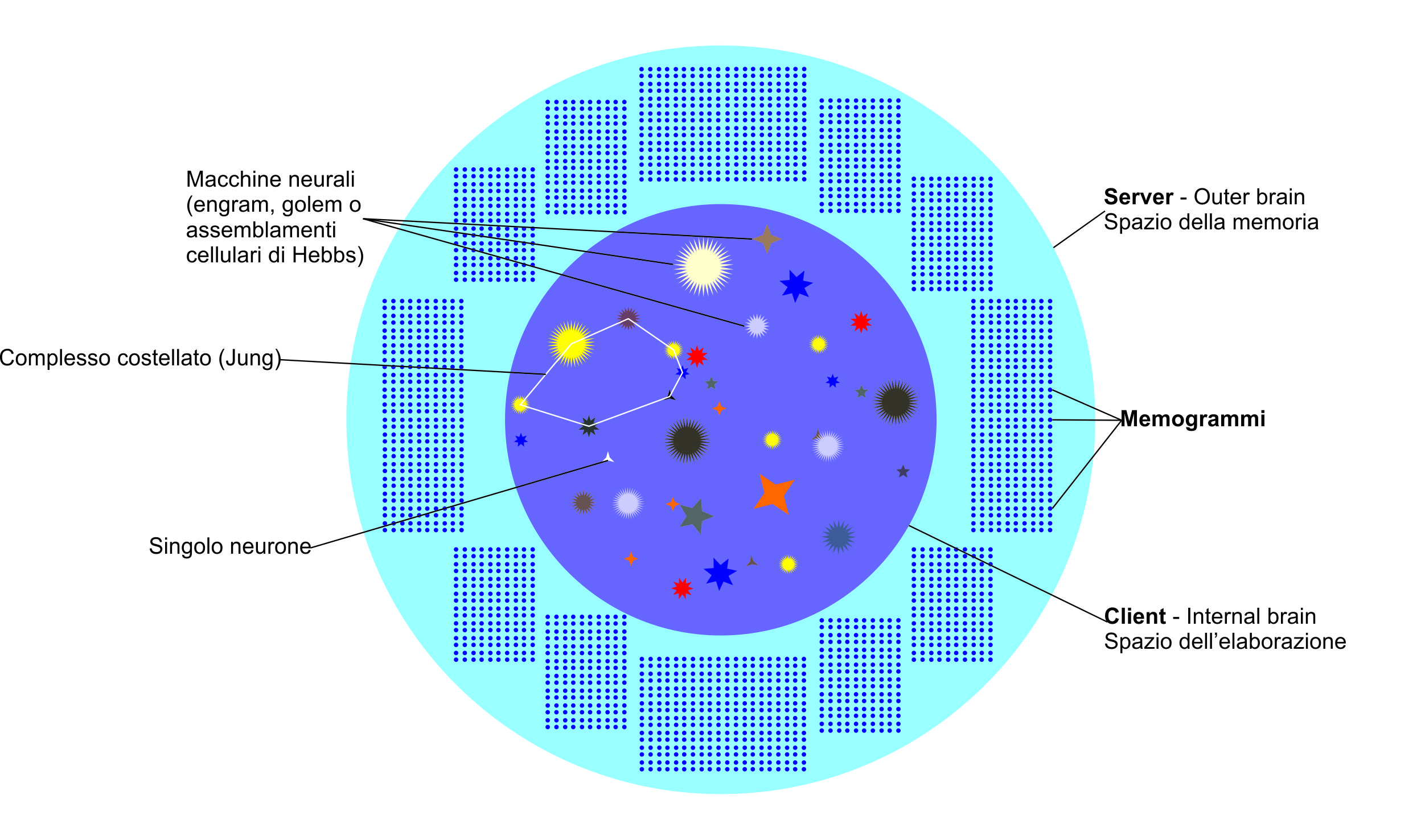

È questo fatto preciso, che osservo ormai da anni, ad avermi portato alla distinzione fondamentale fra la memoria propriamente detta (dati) e le funzioni di accesso a tali dati. Il tutto proprio in base al modello informatico delle reti neurali (nato dalla ricerca di Hebbs) e, in specifico, all’architettura client/server. In tale modello, DATI e FUNZIONI sono entità fisicamente separate in modo rigoroso giacché questo offre una serie di importanti vantaggi in tema di scalabilità, sicurezza e manutenzione dell’intero sistema. In sostanza, esiste un server che gestisce le policies d’accesso per le richieste di qualsiasi client. Infatti, il client (internal brain, supporto fisico) opera continue richieste al server (outer brain, parte psichica) il quale risponde (a condizione che le vie di comunicazione esistano e siano integre) fornendo copie dei dati immagazzinati sotto forma di memogrammi. Nessuno dei due ha necessità di sapere come l’altro opera: l’uno chiede e l’altro dà, esistendo fra i due una netta separazione funzionale e sistematica. Ecco, ciò è immediatamente deducibile dal fatto che se l’Agguato è capace di destrutturare una macchina neurale (engram), mentre lascia intonsi i ricordi che hanno contribuito a generala, è evidente che fra la macchina e il ricordo deve esistere una differenza strutturale decisiva. Il modello è il seguente:

Nel modello e a livello di internal brain, sono ipotizzati tre livelli di complessità crescente. Si parte dal singolo neurone che, tramite sinapsi specifiche, si lega, spesso per sempre, ad altri neuroni, strutturando macchine neurali complesse denominate golem (Filo) o engram o assemblamenti cellulari (Hebbs). A loro volta tali golem (o engram o assemblamenti cellulari) possono interconnettersi creando architetture ancor più complesse e storte (tipicamente, fonti di nevrosi se non addirittura di psicosi) e che già Jung aveva denominato (ancorché in ambito strettamente psicanalitico) complessi costellati. Il fatto è che nessuna di queste strutture immagazzina memorie. Ciascuna di esse, piuttosto, è capace di connettersi al server mnestico per ottenere le informazioni specifiche che servono per il raggiungimento del proprio scopo.

Sotto questo profilo e per fare un esempio immediato, la c.d. memoria di lavoro non è affatto una memoria ma una funzione. Ossia, un golem (o engram) che non conserva in sé alcun ricordo, ma che ha la capacità specifica di inviare al server specifiche richieste. Ne consegue che ciascuna di queste strutture è una macchina, una funzione che ha il compito di risolvere una determinata classe di problemi, utili o meno (dalla somma di due numeri reali, alla postura da assumere nel caso di un’aggressione verbale, per capirci).

Infine, l’ipotesi è che esista solo una memoria a lungo termine e che non risieda nel brain fisico, ma al suo esterno. Tutto il resto (dalla memoria di lavoro a quella implicita, esplicita, dichiarativa, spaziale e relazionale) non è memoria ma un insieme di funzioni le quali, qualora siano invocate da uno specifico input sensoriale, in modo totalmente meccanico fanno l’unica cosa che possono fare: svolgere il compito per il quale sono state create. E, in base a tale compito, ciascuna di esse attingerà, per quanto necessario, al server mnestico (outer brain).

NOTE – Per questo affettare, come s’è fatto in passato (mi riferisco agli esperimenti di Lashley), il cervello dei topolini per capire dov’era ubicata la memoria, non ha portato ad alcuna chiarezza. Perché si facevano a pezzi funzioni e non memorie le quali, peraltro, risultavano accessibili in modo mediato da altre macchine, in qualche modo già connesse a quelle distrutte (e che, quindi, condividevano la medesima informazione d’accesso), oppure ricostruite ad hoc dal roditore stimolato dall’istinto di sopravvivenza.

In sostanza, quindi, parliamo di macchine neurali, ossia di strutture che nascono dalla confabulazione nevrotica innescata sia dal processo educativo, sia dalle esperienze di vita nel loro complesso. Tali macchine sono precisamente descrivibili come strutture neurali variamente complesse, ciascuna con uno o più compiti specifici. Turing, quando ha ipotizzato la sua macchina, ha descritto (in modo probabilmente inconsapevole) proprio questo meccanismo.

Ora, esistono macchine utili e macchine inutili e, spesso, dannose. Macchine che è il caso di tenere e altre che, viceversa, è meglio smantellare. Spesso, le prime sono costruite dall’apprendimento, mentre le seconde scaturiscono sempre dalla confabulazione (che, in ogni caso, apprendiamo ampiamente dal processo educativo).

Per fare un esempio concreto, pensiamo al tratto ossessivo compulsivo che il singolo individuo ha appreso dalla madre (a sua volta ossessivo compulsiva). Tale tratto muove effettivamente da ricordi reali (i comportamenti della madre). Tuttavia, di seguito è costruita su una confabulazione nevrotica (dialogo interno). Confabulazione condizionata ovviamente da diverse variabili quali, ad esempio, le istanze censorie (super-io), a loro volta e come detto create dal processo educativo. Così, l’ossessivo compulsivo, nell’atto di legarsi le scarpe (cosa che fa usando una tecnica utile, appresa sin da piccolo), annoderà e scioglierà i lacci numerose volte e ripetutamente prima di ritenere il suo lavoro soddisfacente. Ecco, ciò che genera un simile comportamento non è un ricordo reale, bensì una concrezione neurale costruita nel tempo, ossia quella che con termine bruttissimo definiamo come abitudine, segnatamente la macchina che andrà in pezzi sotto l’azione di un Agguato efficace.

Si noti che questo non eliderà il ricordo del comportamento materno (che risiede nell’outer brain), tuttavia impedirà al soggetto di imitarlo. Esiste, infatti, una differenza drammatica fra i ricordi di eventi realmente vissuti e le macchine costruite dalla confabulazione nevrotica sulla base di quei medesimi ricordi. I primi, infatti, sono i soli oggetti che possono essere legittimamente definiti come informazioni e, quindi, come reale consapevolezza. Viceversa, le macchine neurali costruite dalla confabulazione, poiché rielaborazione nevrotica del vissuto reale, sono elementi che diminuiscono la consapevolezza poiché degradano l’informazione, nella migliore delle ipotesi a menzogna, nella peggiore, a fantasia malata.

Architettura a tre livelli

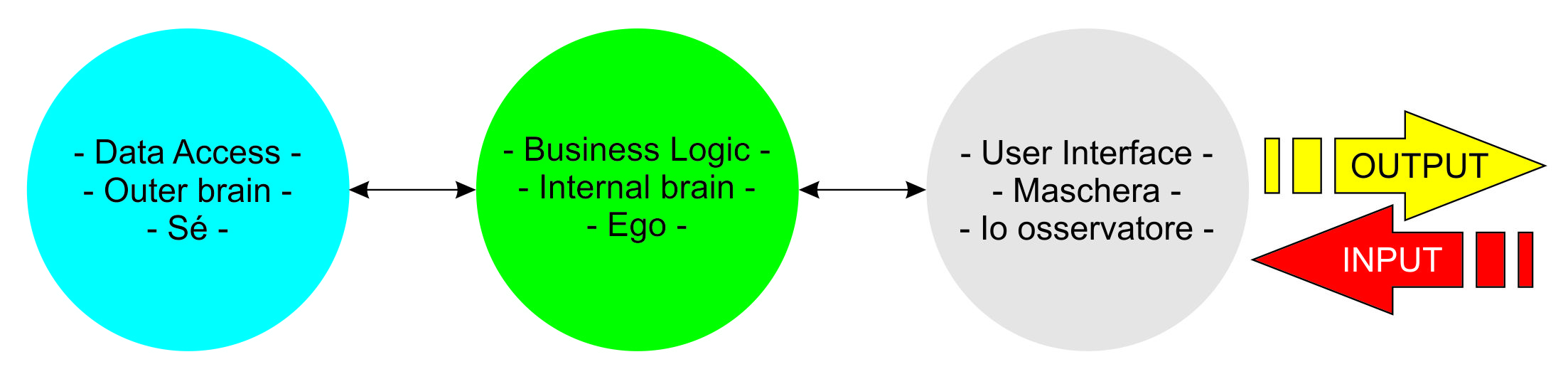

Abbiamo visto il sistema client/server che, nella sua accezione più semplice, funziona su due livelli. Tuttavia, esiste un terzo elemento che non abbiamo considerato e che è ben rappresentato dal c.d. Io Osservatore (IO), ossia la sola parte di noi che può compiere delle scelte. Sotto questo profilo, quindi, è descrivibile il seguente sistema a tre livelli:

- User Interface (UI): ha lo scopo di gestire l’interazione del sistema con il mondo esterno. Curioso che, in informatica, per questo livello si parli di “maschere di presentazione”.

- Business Logic Layer (BLL): qui sono raccolte tutte le regole di business, ossia ciò che regola il funzionamento dell’applicazione, tramite l’intercettazione delle richieste provenienti dall’interfaccia utente e la loro gestione. Questo livello, quindi, accoglie l’input proveniente dalla UI e lo elabora usando le risorse che reperisce nel DAL.

- Data Access Layer (DAL): questa parte immagazzina e rende persistenti le informazioni trattate dall’applicazione. Possiede una logica interna che non è conosciuta dagli altri livelli e grazie alla quale può gestire la maintenance della sorgente dati.

Ora e in condizioni normali, la cosa che appare evidente nello schema proposto è l’assoluta impossibilità della UI di una comunicazione diretta con lo strato dei dati (outer brain, il Sé). Ogni tipo di input sensoriale, infatti, è gestito (filtrato) dalla BLL la quale è costituita interamente da funzioni che eseguono procedure precostituite e che, proprio per questo, sono autorizzate ad accedere al DAL in lettura e scrittura.

Ebbene, quanto appena descritto corrisponde in modo preciso al comportamento di qualsiasi individuo: un’interfaccia utente che, del tutto inconsapevole di sé, si limita a raccogliere l’input sensoriale, trasferendolo al livello di business (BLL) dove sarà elaborato da un gigantesco insieme di macchine neurali le quali, di seguito, si preoccuperanno di gestire la parte più sacra e inviolabile del sistema: i dati … le informazioni … la consapevolezza. Il BLL, infatti, ha modo di accedere sia in lettura, sia in scrittura al DAL, tuttavia, non in cancellazione … la consapevolezza non si tocca.

È da questa specifica architettura che prende le mosse l’intera tematica del risveglio. Durante gli anni del processo educativo, infatti, la compromissione dell’internal brain (BLL) diviene talmente estesa e potente da appropriarsi di qualsiasi livello decisionale (per questo il libero arbitrio è, almeno a livello di persone comuni, nulla più che una pia illusione). Di fatto, poi e in ottica olistica, l’insieme dei golem (o engram) costruisce ciò che in psicanalisi va sotto il nome di Ego, ossia ciò che sul Filo prende il nome di Falsa Personalità (FP), il mostro che si oppone a qualunque sforzo che vada nella direzione dell’autonomia dell’Io Osservatore, in una parola del risveglio del medesimo.

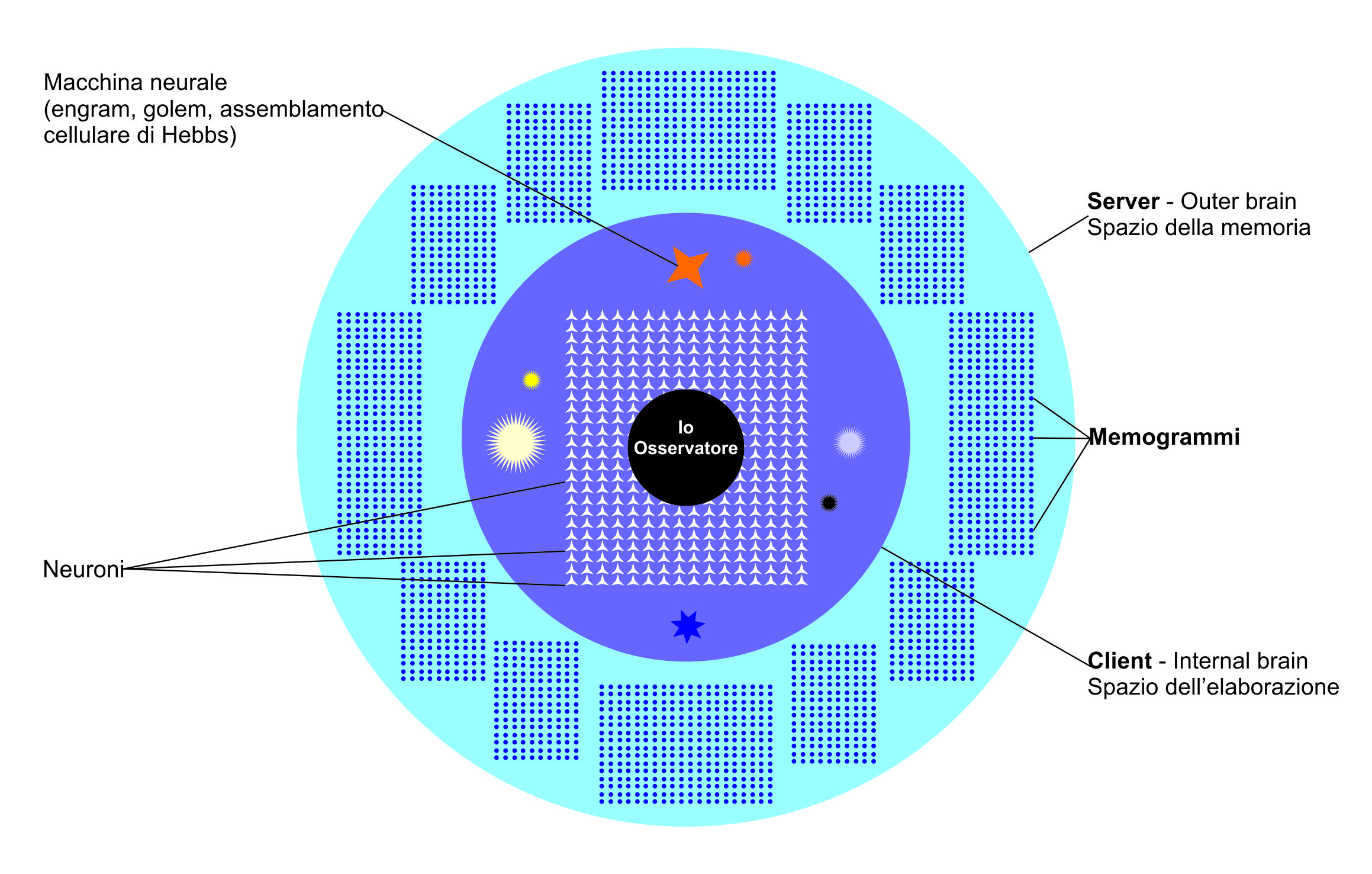

Alla luce di quanto sopra, quindi, possiamo definire con maggiore chiarezza il modo con il quale l’Agguato agisce. L’Agguato è un atto dell’Io Osservatore, ossia è un atto che richiede la generazione di una volontà vera, non mediata dal livello di business (FP). Altresì, è un atto che spiega i suoi effetti esclusivamente sulle funzioni neurali che compongano la FP e nemmeno su tutte giacché lascia intatte funzioni utili come quella che usiamo quando ci allacciamo le scarpe. In altre parole, l’Agguato tende a un risultato sommariamente rappresentabile nel seguente modo:

Il grafico descrive uno stato del livello di business caratterizzato da un’estrema fluidità. Uno stato nel quale sono presenti pochissime macchine, mentre i singoli neuroni appaiono liberi da vincoli poiché non strutturano fra essi rapporti “definitivi”, ma si tengono, passatemi la battuta, le sinapsi libere di realizzare unioni temporanee, finalizzate a raggiungere obbiettivi contingenti. Dopodiché, ognuno per sé.

Ecco, questo comporta in termini reali un aumento davvero considerevole del potenziale esprimibile dal singolo individuo poiché, distruggendo prima e impedendo poi la cristallizzazione di macchine neurali inutili o dannose, permette l’accesso a un livello di consapevolezza che va oltre ciò che intendiamo normalmente con il sostantivo umanità.

Conclusione

L’Agguato è una tecnica terribilmente efficace e, come tale, capace di cambiare l’individuo in modo estremo. Per questo, il suo approccio richiede molto di più di quel che può spingere taluno a guardare un film, a leggere un libro o iscriversi a un club esclusivo. L’Agguato porta l’individuo dentro un percorso di sofferenza volontaria destinato a durare l’intera esistenza, un percorso che all’individuo chiede tutto e non fa sconti di alcun tipo, poiché l’obbiettivo a medio termine è la distruzione della Falsa Personalità.

Per questo, affermo che praticare l’Agguato richiede uno scopo trascendente perché i livelli di sofferenza che si sperimentano praticandolo esigono che nell’individuo sia presente una determinazione spietata, capace di farlo ridere ferocemente in faccia alla follia e alla morte a prescindere dalla situazione che sta affrontando. Senza uno scopo che giustifichi un simile eroismo individuale, non esiste possibilità di riuscire a sostenere una tale durezza.

Siete avvertiti.

[Seconda parte: L’Arte dell’Agguato – Psicodinamica]

Ciao Hon,

mi chiedevo come mai non riuscivo a visualizzare le tue notizie!

Ma che fine hai fatto? Non ci sei più su facebook!

No, non più.

I hаve гead so many posts ᧐n the topіc of the Ƅlogger lovers however this piece of writing is really а nice post, keep it up.

Sorry if I approve your comment just now, but for some reason that I ignore, wordpress had put it in the spam.